배내골 3대를 아십니까(농암대 하양대 풍호대)

예전에 쓸데없이 양산 오봉산 임경대의 흔적을 쫓아 다닌다고 적지않은 시간을

소비했던 역사가 있다. 명확한 고증이나 자료가 없어서 지금의 임경대라고 조성한

공원을 마지막으로 둘러보며 씁쓸하게 종결했던 기억을 떠 올리며 배내골의 농암대

풍호대 하양대 역시 그와 같은 숙제로 우짜우찌 탐방 해보고자 짬짬이 여기저기 자료

들을 수집하고 드다보고 있었다. 농암대 풍호대는 그런대로 자료가 확실해서 만족한

결과를 얻었는데 하양대는 전혀 자료가 없고 위치도 명확하지 않아서 대충 짐작으로

여기다 싶은곳을 몇장 촬영하는 수준으로 그치자니 뭔가 허망한 것이었다. 속으로

지가 무슨 마-고마하소! 싶었다.

풍호대 편.

얼마전 쥐바위 시살등 신동대 동굴을 재탕하면서 겻들여 둘러본 풍호대를 다시 캡쳐해서 올린다.

풍호마을 입구 영남알프스 안내도

풍호다리 건너서 풍호대 찾아간다.

배내 태봉마을 오가는 뻐스에서 여러번 목격하고 스쳤는데 내리지

못하여 늘 후회되었던 풍호대를 오늘 드디어 마음먹고 찾아왔다.

그런데 너무 방치해 두었다. 아무런 설명도 안내판도 없다

어느시대 누가 무슨 연유로 이 풍호대를 어떻게 읊었노라 그런것이 없다

막 썩어 내려 앉는다. 그러면서 무슨 배내천 둘레길이니 옛날 장터길이니

닦았단 말인가 욕 나온다. 그래서 검색 자료에 나온 아래의 글을 참고로

올린다.

양산시 원동면 대리 풍호마을의 풍호대(風呼臺) 비석.

조선시대 천은(川隱) 박기섭(朴基燮)이 여가 중에 대를

쌓고 선현들을 추모하여 풍호대(風呼臺)라 이름 붙였다.

행양산군수(行梁山郡守) 동래진관(東萊鎭管)을 지낸

병마동첨절제사(兵馬同僉節制使) 이능화(李能華)의

「풍호대서(風乎臺序)가 전한다.”라는 내용 외에는

연대나 인물 등에 대한 자료는 어디에도 찾을 수가 없다.

-출처 양산디지탈 문화대전-

다시 풍호다리 건너서 풍호대 건녀편에서

풍호대 주변을 자세하게 살펴 보았다.

풍호대 아래 구멍다리

이 구멍다리가 막히면 마을에 벙어리 아이가 태어나고 뚫리면 동네

아녀자들이 바람이 난다는 전설이 전해 내려온다. 마을로 건너와 다시

냇가로 내려와서 풍호대 주변을 살피지 않았더라면 이 전설의 다리도

못보고 지나갈뻔 하였다.

농암대 편.

농암대 들어가는 입구 배내골사거리

밀양단장 방향으로

원동 배내골 하류 고점교는 곧 단장천 밀양댐 상류이다.

고점교 좌측 성불사에 향로봉 오르는 산행 들머리가 있다.

단장천 우측은 곧 향로봉 능선 죄측 사면이다.

아무리 보아도 학교가는 아이들 얼굴 같다.

양산을 벗어나 밀양으로 들어간다.

옛날 수리덤 언덕위에 농암정 망향동산이 보인다.

수리덤 능선 허리를 깍아 원동-밀양간 105번 지방도를 만들었다.

도로 아래 옛날 암벽 훈련장이 있었다는 수리덤

그 반대 오른쪽 향로봉 쪽으로

여기가 농암대라 부르는 곳이다.

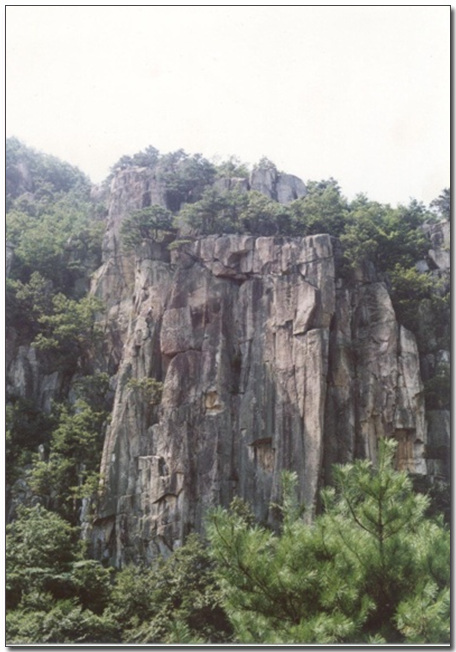

수리덤

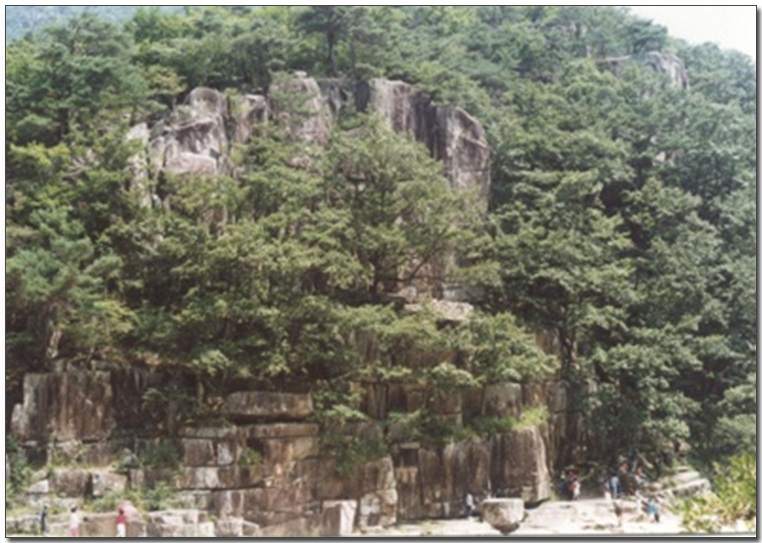

농암대

향로봉

이후 수리덤 농암대 좌우 근접도.

농짝같이 포개져 있다고 농암대라 하였단다.

건너편으로 워낙이 높아서 수몰을 면한 고례리 일부 농막들이 보인다.

위 향로봉 측면 계곡에 왕관바위 같은것이 보여서

당겨 보았다.

가까이 가보면 더 장관 스러울것 같다. 언젠가 한번 가봤으면 싶다.

좌측은 향로봉 우측은 염수봉

농암정 망향동산 풍경들

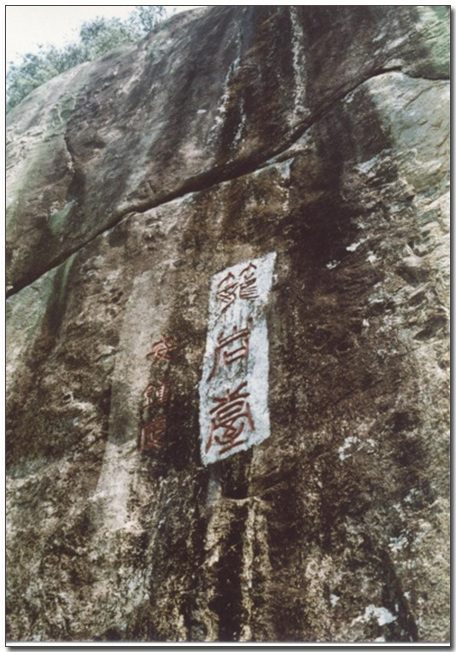

비각에 쓰여진 글자들이 마모가 심하여 읽기가 쉽지 않다.

그래서 어디서 구해온 자료들을 올린다.

발품 팔아서 찾은 인증 박는다.

농암정에서 내려다 보는 밀양댐 전경

우측으로 백마산 정상부 흰머리가 보인다.

백마산 정상부 백마산성 등 최대치 당겨보기

굳바이 농암정 망향동산

다시 대중교통 마을뻐스가 다니는 배내사거리로 돌아나가며

백마산 일부와 향로봉

역광 프리즘에 눈이 부시는 염수봉

향로봉과 농암대

향로봉 능선

지나온 농암정

다시 고점교 성불사 오른쪽 멀리 시살등 능선이 보이는 양산원동 배내사거리

배내사거리

자료1.물속에 잠긴 그리움.

고례리 밀양댐 수몰지구 옛마을(사희동, 죽촌, 덕달)과 농암대 위치와 사진

아래 사진 자료는

고례리의 수몰된 옛 사희동, 덕달, 죽촌마을과, 농암대 위치입니다.

1. 고례리 옛 사희동마을

이 사진은 남쪽으로 마주보면서 찍은 사진입니다.

봄에 풀이 돋아나기시작할 때 찍은 정겨운 사진입니다

2. 고례리 옛 덕달마을

이 사진도 남쪽을 마주보면서 찍은 사진입니다

3. 고례리 옛 죽촌마을

이 사진은 북쪽 멀리 정각산(鼎角山)을 바라보며 찍은 사진입니다

4. 고례리 수몰전 농암대(籠岩臺)

천하 명승입니다

물속에서 다시 꺼집어 내고 싶은 마음이 간절합니다

출처 밀양광장 (밀양의 문화, 관광, 역사, 지명.) http://cafe.daum.net/historymiryang

자료2.농암대와 점필재(김종직).

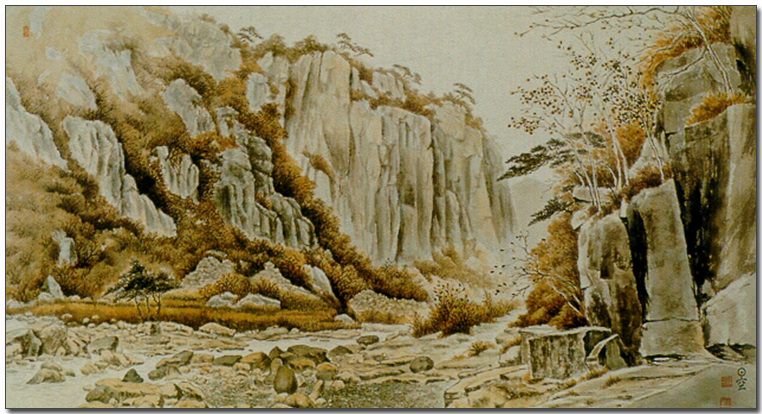

[숲속에 싸인 농암대-점필재 김종직의 장구지소(丈屨之所)인 유람터였다.]

[점필재를 기려 바위에 새긴 농암대 글씨]

밀양댐 수몰지역인 고례천(古禮川) 상류 부근,

즉 사희동(四熙洞) 상류 부근 1km구간의 계곡을 농암대(籠巖臺)라 한다.

계곡 양편에 화강암 바위가 농(籠)과 같이 겹쳐 쌓여진 까닭에 붙여진 이름이다.

지금은 농암대 마주 보는 곳에 농암정을 세우고 수몰지역에 대한 사연이 적힌

비가 세워져 있는 쉼터가 있어 고개를 넘는 사람들이 잠시 쉬어 가기도한다.

천길 벼랑이 깎아 세운듯 하고 그 밑에는 수정같이 맑은물에 은어 떼가 뛰노는

수석이 빼어난 경승지로서, 조선시대 사림파의 거두인 점필재 김종직

(金宗直 1431~1492)이 유람했던 곳으로 다음과 같은 시를 남겼다.

九曲飛流激怒雷(구곡비류격노뢰)

落紅無數逐波來(낙홍무수축파래)

半生不識桃源路(반생불식도원로)

今日應遭造物猜(금일응조조물시)

아홉구비 폭포마다 성난 우뢰 부딪치고

낙화는 가이없이 물결 따라 쓸려가네

반생토록 몰랐어라 도원길이 어디멘지

오늘에야 만났거늘 조화옹이 시기하네.

점필재는 조선 전기 문신으로 자는 효관·계온, 호는 점필재. 본관은 선산(善山)이다.

고려말 정몽주(鄭夢周)·길재(吉再)의 학풍을 이은 아버지 김숙자로부터 수학, 후일

사림의 조종(祖宗)으로 문장과 사학(史學)에도 두루 능하였다.

절의를 중요시하여 도학(道學)의 정맥을 이어가는 중추적인 역할을 하였다.

그의 도학사상은 제자인 김굉필(金宏弼)·정여창(鄭汝昌)·유호인(兪好仁) 등에

영향을 주었으며, 특히 김굉필은 조광조(趙光祖)를 배출시켜 학통을 그대로 계승시켰다.

사림학자들이 훈척계열(勳戚系列)의 비리와 비도를 비판하고 나서자,

중국 고사를 인용하여 의제와 단종을 비유하면서 세조의 왕위찬탈을 비난한

<조의제문(弔義帝文)>을 구실삼아 훈척계열인 유자광(柳子光)·정문형(鄭文炯) 등이

1449년(연산군 4) 무오사화를 일으켜 많은 사람들이 죽거나 귀양을 가게 되었고,

그도 부관참시(剖棺斬屍)를 당하였다.

저서로는 《점필재집》 《청구풍아(靑丘風雅)》 《당후일기(堂後日記)》 등이 있으며,

편저로 《일선지(一善誌)》 《동국여지승람(東國輿地勝覽)》 등이 있다.

530여년 전인 1472년 지리산을 유람한 뒤 쓴 유두류록(遊頭流錄)은 지리산을 연구하는데

귀중한 자료이다.시호는 문충(文忠)이며 사후에 복관되었다.

[농암정 하단.수리덤이라는 일컫는 농암대 암장-암벽훈련장으로 쓰였다.]

[농암대(籠巖臺)와 수리덤(鷲崖) 주변을 그린 산수화]

출처 -밀성초등학교 26회-

- http://cafe.daum.net/mils26/8EFt/16?q=%EB%B0%80%EC%96%91

수몰 전 농암대 주변 풍경 영상

하늘에서 본 밀양댐 농암대 풍경

↓아래그림 클릭

하양대편.

하양대는 추정치 어느 팬션 앞 냇가를 촬영해서 정확하지가 않다.

촬영을 마치고 인근 도로변 차도로 올라오니 마침 산불감시원이

타고있는 봉고트럭이 있어서 차문을 두드리고 감시원에게 어디를

하양대라 하느냐고 물었으나 그역시 이 마을 사람이 아니라서 잘

모른다고 하였다. 길 주변이나 하천 주변으로 간간이 근년에 생긴

유흥산장 민박 팬션뿐 자연부락이 형성된 곳이 아니라서 아쉽게도

더 이상 하양대를 추적할 재간이 불가 하였다.

>>> 끝 <<<

'여행 풍경그림' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 철원 고석정 한탄강 얼음축제. 2부. (0) | 2019.01.28 |

|---|---|

| [스크랩] 철원 고석정 한탄강 얼음축제. 1부 (0) | 2019.01.28 |

| 달성 옥연지 송해공원 마비정 벽화마을. (0) | 2019.01.04 |

| 진해5섬 트래킹 화보. (0) | 2018.11.24 |

| 금강원 케이블카 미륵암. (0) | 2018.11.20 |